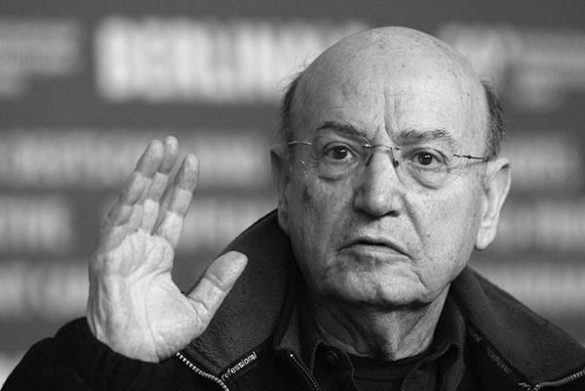

«Théo Angelopoulos: représenter l’histoire»

Caméra-stylo, programme n°4 |

Malgré l’hiver, nous arrive «Le Pas suspendu de la cigogne», le dernier film en date de Théo Angelopoulos… admirable! Pour mieux cerner l’émotion que ne manquera pas de susciter sa vision, Passion Cinéma a souhaité programmer dans le même temps deux autres chefs-d’œuvre du cinéaste grec – à noter que «Passion Cinéma» reconduira dans la mesure du possible ce type d’opération destiné à soutenir l’actualité relevant du Septième art.

Une volonté politique

Pèsent de nos jours sur le film dit politique tous les soupçons… à raison, l’on prête au genre plus d’une arrière-pensée; à fortiori, quand ses adeptes se piquent de refaire l’Histoire avec la caméra! pourtant il en est un qui par sa manière échappe complètement à la suspicion: avec une puissance de suggestion extraordinaire, Théo Angelopoulos a réhabilité l’usage du cinéma comme expression d’une volonté politique; mais en créant une véritable poétique de l’hypothèse qui fait du spectateur un observateur toujours lucide.

La résistance du passé

De l’aveu du cinéaste, l’origine de cette honnêteté faite forme remonte sans doute à son enfance: né en 1935 à Athènes, Angelopoulos a vu sa famille profondément divisée par la guerre civile… Un désir d’anamnèse avivée qui plus est par le régime totalitaire dit des Colonels, dont l’emprise influe, au propre comme au figuré, sur ses débuts de metteur en scène.

Son premier long métrage, «La Reconstitution» (1970) tient d’une véritable déclaration d’intentions: confrontant trois versions équiprobables d’un crime passionnel, Angelopoulos démontre que le cinéma est affaire de point de vue et qu’il ne peut donc prétendre à une quelconque vérité.

Cette précaution filmée, il est à même de s’acquitter du ciné-devoir que lui dictent ses convictions: en réaction à la dictature, qui propage une histoire «officielle» falsifiée, idéologique, Angelopoulos entreprend la réalisation d’un triptyque consacré au passé récent, dissimulé, de la Grèce.

Des films d’Histoire

Dès 1972, il en tourne le volet initial, intitulé «Jours de 36», dont le récit métonymique révèle les conditions qui ont favorisé l’installation de la dictature du général Metaxas. Suit, deux ans plus tard, Le voyage des comédiens; lequel voyage évoque la période la plus tragique de l’histoire grecque contemporaine, celle courant de 1939 à 1952.

«Les Chasseurs» (1977) conclut ce premier triptyque: alors que la Grèce semble avoir recouvré la liberté, Angelopoulos, inquiet, veut démontrer que la classe dirigeante a conservé ses fantasmes d’antan. Mais trois ans passent qui scellent le retour de la démocratie: le cinéaste s’autorise alors avec Alexandre le Grand à remettre en question l’utopie révolutionnaire, filme son dévoiement sanglant quand elle bascule en idéologie.

Le passage à l’intériorité

Angelopoulos peut dès lors traduire la métamorphose psycho-sociale induite par le système démocratique; à même de traiter enfin du présent, il doit désormais s’attacher à filmer non plus un groupe ou une classe, mais l’individu, son intériorité… ce qui l’entraîne bien évidemment à renouveler son approche esthétique.

Ainsi aborde-t-il dès 1983 la réalisation d’un nouveau tryptique; lequel est appelé à refléter à travers le portrait «intériorisé» de trois générations successives l’évolution de la Grèce contemporaine. Consacré à un vieux résistant rentrant au pays après trente ans d’exil, «Voyage à Cythère» décrit son rejet par un peuple oublieux de son histoire, affairé qu’il est à établir le consensus nécessaire à son renouveau économique.

La possibilité de l’action

«L’Apiculteur» (1986) retrace la dérive existentielle, jusqu’au suicide, d’un ancien militant politique, père de famille, traînant un exil intérieur dans une Grèce dont il ne reconnaît plus grand-chose. Comme privés de ce père, deux enfants errent deux ans plus tard à travers un pays devenu un «Paysage dans le brouillard», qui ne leur offre plus guère de repères.

Plus que jamais à l’écoute de son temps, Angelopoulos semble au jour d’aujourd’hui atténuer la conclusion désespérée de son deuxième tryptique: en effet, «l’homme du choix» qui illumine de son humble présence «Le Pas suspendu de la cigogne» paraît enfin avoir recouvré la possibilité de l’action.

Un art du point de vue

On l’aura constaté, Angelopoulos n’a de cesse de vouloir représenter l’Histoire… Conscient cependant de l’effet de réalité lié au cinéma, il voue tout son talent à créer une mise en scène qui exprime les données subjectives du réel représenté.

Ainsi trois «figures» fondent cet art du point de vue: omniprésent, le plan-séquence indique en creux la présence de l’auteur qui, via la caméra en mouvement, livre les clefs de sa perception; un plan-séquence dont la durée excède toujours le temps nécessaire pour appréhender les informations contenues dans l’image, et qui, de ce fait, incite le spectateur à vraiment éprouver ce que lui montre le cinéaste.

La valorisation de l’espace hors-champ – ce qui se situe ou se passe à l’extérieur du cadre et que l’on ne peut donc voir – constitue la deuxième «figure»; telle est la manière dont Angelopoulos rappelle que le cinéma ne saurait exprimer la totalité du réel représenté, qu’il relève forcément d’un point de vue. Troisième et dernière «figure», le plan frontal qui, en cadrant volontairement les personnages face à la caméra, rend l’espace filmé comme une scène de théâtre et accorde au film le statut d’une représentation… lui conférant dès lors les belles vertus de l’hypothèse.

Vincent Adatte