«Robert Wilson: vidéo et théâtre»

Caméra-stylo, programme n°12 |

Née du souci de modernité émanant du CCN, Passion Vidéo, comme son nom l’indique, veut contribuer à faire connaître un art à part entière: riche de ses vingt-sept ans d’existence, l’art vidéo graphique connaît en effet un essor qu’il convient de ne plus négliger, sous peine de rater le dernier train pour la culture du futur! Afin de nous éviter cette déconvenue, Passion Vidéo se propose de nous familiariser avec les chefs-d!œuvres des grands vidéastes, les Viola, Hill, Kuntzel et autre Rybczinski; ouvrant cette campagne de «sensibilisation» avec un événement de caractère exceptionnel, la présentation de l’intégrale des œuvres vidéographiques du metteur en scène de théâtre américain Robert Wilson.

Mais, avant que de découvrir la stature de Robert Wilson, révisons les «fondamentaux» de l’art vidéographique; voyons surtout en quoi celui-ci diffère du cinéma. Sensible à la lumière, la pellicule cinématographique reproduit de manière irréversible le morceau de réel choisi et ordonné par le cinéaste; grâce à cette propriété chimique, le cinéma peut dispenser cette impression de réalité qui constitue sa marque exclusive.

La bande vidéographique repose sur un tout autre principe. De fait, son ruban magnétique défile sous l’emprise de l’information digitalisée: soumis à ce qu’on appelle le balayage électronique, il restitue, après analyse, une image composée de points; laquelle, grâce à son traitement numérique, est susceptible d’être décomposée/recomposée à l’infini.

C’est pourquoi l’image vidéographique vit sous le régime de la métamorphose. De son fourmillement de points peut surgir/disparaître littéralement n’importe quoi: associations incroyables, espaces contradictoires, etc… Elle oppose donc au temps irréversible du cinéma, un temps circulaire, dédramatisé, où tout est possible, y compris le retour de ce qui avait disparu… Voilà qui explique sans doute son caractère euphorique, voire insensible.

Pulullement incessant de points, l’espace vidéographique tient de la surface; en cela, elle opère une filiation directe avec la peinture: comme le peintre, le vidéaste recouvre une surface qu’il peut à loisir libérer des contraintes de la perspective; il est alors à même d’affranchir les corps de la pesanteur, de les délier de toute inhibition pour les faire apparaître comme de purs concepts.

Au vu des possibilités d’intervention/manipulation du vidéaste, l’on est en droit de penser que l’art vidéographique livre une formidable expression de la subjectivité: il constitue à ce jour l’image la plus directe de la pensée, une pensée dont on assiste comme «en direct» au travail.

Il est alors d’autant plus passionnant d’observer la prise en main de ce médium par un créateur tel que Robert Wilson: comme si la vidéo concrétisait les virtualités profondes de son oeuvre de metteur en scène de théâtre… une manière de faire apparaître/lire les concepts qui la travaillent!

Vincent Adatte

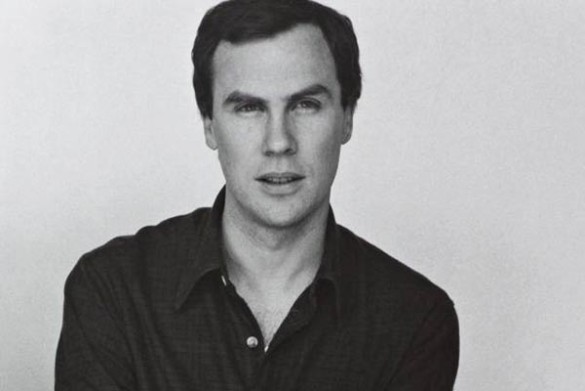

Robert Wilson est un artiste indéfinissable. Car s’il est ici, pour les besoins de cette intégrale de ses œuvres vidéographiques, qualifié de «vidéaste», il n’en est pas moins un créateur protéiforme, tour à tour et en même temps peintre, sculpteur, architecte, designer, décorateur, dramaturge, metteur en scène de théâtre et d’opéra, vidéaste…

Né en 1941 à Waco (Texas), domicilié à New York, Wilson a étudié les beaux-arts et l’architecture. Influencé par les «happenings» et le «performance art» en vogue aux Etats-Unis dans les années soixante, il conçoit et réalise en 1965 son premier spectacle (Dance Event). C’est en 1971, à Nancy, que les spectateurs européens le découvrent, avec un spectacle muet de cinq heures sur un enfant sourd noir américain, «Deafman Glance» (Le regard du sourd). D’autres spectacles tout aussi déconcertants suivront, comme «Einstein on the Beach» (1976), un opéra mis en musique par Philip Glass, ou «The Civil WarS» (1982) projet inachevé de six opéras écrits en collaboration avec Heiner Müller. On pourra voir prochainement à la Comédie de Genève (du 2 au 6 février 1993) sa vision de l’opéra de Gertrude Stein «Doctor Faustus Lights the Lights» (créé cet été à Berlin), et, au Théâtre de Vidy à Lausanne, sa mise en scène de «Orlando» de Virginia Woolf, avec Isabelle Huppert, du 8 mai au 6 juin 1993.

Louis Aragon écrivait à propos du «Regard du sourd», dans Les Lettres françaises: «Jamais aucun spectacle n’est arrivé à la cheville de celui-ci, parce qu’il est à la fois la vie éveillée et la vie aux yeux clos, la confusion qui se fait entre le monde de tous les jours et le monde de chaque nuit, la réalité mêlée au rêve, l’inexplicable de tout dans le regard du sourd.»

Rêves éveillés, ses spectacles — de même que toute ses autres œuvres — tentent une représentation de la pulsion, de l’inconscient; l’abstraction de la mise en scène, la dilatation du temps faisant ressortir les grands symboles de l’existence. Les bandes vidéographiques de Robert Wilson ont beau utiliser, et progressivement exploiter à l’extrême, les ressorts formels propres à cet «outil», elles n’en sont pas moins caractéristiques de tout le reste de son œuvre: au théâtre, par exemple, la lenteur des mouvements, comme au ralenti, rapprochait déjà Wilson de la création vidéographique; celle-ci représentant alors le point de conjonction entre les arts, entre le temps et l’espace.

Frédéric Maire