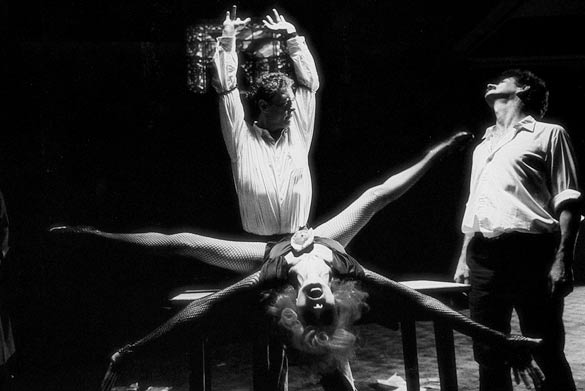

«Argentina, Argentina»

Caméra-stylo, programme n°60 |

Cela n’étonnera personne, c’est grâce au tango que le cinéma argentin à l’avènement du parlant a connu une expansion exceptionnelle — disputant même le marché espagnol à Hollywood. En quelques années, le tango devient une véritable mythologie cinématographique et attire les grandes foules qui se pâment devant le spectacle de ses chanteurs et danseurs favoris pris dans les mailles de mélos inouïs.

Après le tango

Hélas, le genre se fige à la vitesse de l’éclair: dans une volonté d’internationalisation, il perd de son réalisme, gagne en kitsch — le parler populaire est délaissé au profit d’une langue «neutre». Résultat, en moins de dix ans, l’Argentine gaspille son hégémonie au profit du Mexique qui reprend le leadership de la production. Quelques années après le renversement de Perón (1955) émerge une nouvelle vague (le «nuevo ciné») de jeunes cinéastes (Hugo del Carril, René Mugica et, surtout, Leopoldo Torre Nilsson) qui profitent de la crise affectant le cinéma «commercial» pour imposer un regard plus critique sur la société argentine.

La dictature militaire de 1966 donne un premier coup d’arrêt à ce mouvement trop indépendant. Face à la censure, certains cinéastes tournent dans la clandestinité; se développe ainsi une sorte de mouvement à la fois underground et très militant (Edgardo Cozarinski, Hugo Santiago, Fernando E. Solanas) qui peut apparaître au grand jour durant une courte période de libéralisation poli¬tique «péroniste». Hélas, le retour en force des militaires (1976) étouffe dans l’œuf ce courant prometteur en condamnant la plupart de ses représentants à un exil forcé.

Solanas et Subiela

Le retour à la démocratie en 1983 stimule une production tombée au plus bas, favorise l’éclosion de nouveaux talents (Aldolfo Aristarain, Eliseo Subiela, Tristan Bauer) confirme la maîtrise des «anciens» de retour d’exil (dont Fernando E. Solanas). De ces cinq cinéastes du «renouveau» dont Passion Cinéma présente un ou plusieurs films se détachent de façon indéniable les fortes personnalités de Subiela et Solanas.

Né en 1944, Subiela constitue sans doute l’une des révélations majeures de cette dernière décennie. En six longs métrages, l’auteur du Côté obscur du cœur a élaboré une œuvre à nulle autre pareille, inclassable, qui défend le «droit au mystère» de toute personne humaine. De huit ans son aîné, Solanas est une légende du cinéma argentin. Créateur dans la seconde moitié des années soixante de la société indépendante Ciné Liberación, le réalisateur du Voyage a conçu avec L’heure des brasiers (1968) le premier manifeste cinématographique tiers-mondiste à exercer une influence internationale, ce fameux «troisième cinéma», ni d’auteur, ni hollywoodien, sensé réveiller les consciences.

Vincent Adatte