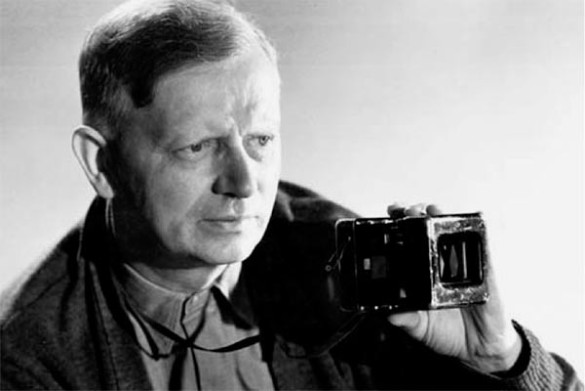

«5 films de Carl Theodor Dreyer»

Caméra-stylo, programme n°1 |

Carl Theodor Dreyer: qu’est-ce qu’un génie?

Je ne m’en cacherai pas… écrire sur Carl Theodor Dreyer m’a procuré une manière de ferveur inquiète! Heureux, combien heureux, d’aider à faire connaître le plus méconnu des grands cinéastes, mais, dans le même temps, inquiet, terriblement inquiet, à l’idée de me coltiner la question, la grande question, que suscite inévitablement la stature d’un auteur comme Dreyer: le génie, c’est quoi? le génie, mode d’emploi?

Le secret derrière l’enfance

D’aucuns remontent à l’enfance pour tenter d’élucider le secret; dans le cas qui nous intéresse, cette démarche n’est pas sans intérêt: Dreyer naît clandestinement le 3 février 1889 à Copenhague; de sa mère «célibataire», il ne possédera qu’une photographie. L’honnête famille danoise, qui l’adopte une année plus tard, ne manque pas une occasion de lui rappeler sa bâtardise! A sa majorité, Dreyer enquêtera sur celle qui l’a enfanté, sans résultat probant…

C’est indubitable, le mystère lié à ses origines a suscité, forgé, cette exigence de vérité qui est au cœur de sa pratique cinématographique; pour preuve, Dreyer déclarant volontiers que «l’essence la plus intime du cinéma est un besoin de vérité». De même, nul ne s’étonnera dès lors que cet orphelin malmené se soit voué, via sa caméra, à scruter l’âme féminine; sublimant de la sorte le manque trouant sa propre enfance avec une acuité qui tient alors du miracle.

Nul ne s’étonnera aussi de la constance avec laquelle Dreyer a tourné contre l’Intolérance, l’Injustice… au fond, n’innocente-t- il pas de cette manière la mère, qu’il n’a pas connue, tant vilipendée par ceux-là même qui s’étaient prétendus ses parents?

Une épure progressive

D’autres estiment que le génie est affaire d’intransigeance… voilà qui sied parfaitement à Dreyer qui, un temps, préfère devenir chroniqueur judiciaire plutôt que de réaliser des films qu’il juge trop commerciaux; attestant une fois encore de sa passion pour la vérité… en effet, que recherche-t-on dans les prétoires, sinon de la vérité!

Un souci éthique qui ira en s’accroissant tout au long de sa carrière, comme en témoigne ce bref aperçu filmographique: réalisant son premier long métrage en 1918, Dreyer en tournera neuf autres, dont sa sublime «Passion de Jeanne d’Arc» (1925), avant l’avènement du cinéma parlant; un cinéma parlant qui semble décupler ses exigences… oui, Dreyer ne prendra pas moins de trente-trois ans pour réaliser «Vampyr» ( 1931), «Jour de colère» (1943), «Ordet» (1954) et enfin «Gertrud» (1964).

C’est aussi que le cinéaste danois n’a de cesse de renouveler sa pratique pour servir au mieux les buts qu’il assigne à sa mise en scène: comme une épure progressive qui atteindra à ce que lui-même appelle du nom de «réalisme psychologique»; montage dynamique, pouvoir d’abstraction du gros plan, usage révélateur du plan-séquence, restitution de la durée réelle… l’évolution stylistique de Dreyer se confond avec l’histoire du cinéma toute entière, modernité comprise!

Révéler le mystère du monde

Mais l’on achoppe encore, c’est forcé, sur la question, la grande question… s’il y a de plus en plus de génie dans les films de Dreyer, à quoi cela se voit, à quoi cela s’entend? Risquons une ultime définition: a du génie le cinéaste qui accorde du sens au monde qu’il représente, mais un sens tel que nous, ses spectateurs, en apprenons sur nous-mêmes.

Qui sinon Dreyer correspond le mieux à cette définition: sons, mouvements de caméra, lumière (la lumière, surtout la lumière!), musique… oui, son art compose peu à peu avec tous les éléments du langage cinématographique, les fond en un Tout unique, tentant de nous révéler le mystère du Monde, le nôtre, sans pour autant le profaner.

Vincent Adatte